いよいよ2月になりました。暦の上では本日から春となりますが、寒さはこれからが本格的になります。どうぞ体調にお気をつけてお過ごしください。

なお、

今週2月7日(土)は14時30分まで通しで施術を行います。通常と異なりますので、ご来院の際はどうぞお気をつけください。

コラム

古岩井整骨院のコラム、本日のテーマは注目されることの多い「風邪にご注意」についてです。

冬になると特に注意したいのが、インフルエンザや風邪などの感染症です。インフルエンザの場合、突然体の節々が痛み出し、39度から40度に及ぶ高熱が出るなど、症状が急激に悪化するのが特徴です。朝は元気だったのに、昼頃から急に関節が痛くなり、強い寒気や発熱に襲われた場合は、無理をせず早めに医療機関を受診することが大切です。

一方、風邪の原因となるウイルスは、寒くて乾燥した環境を好みます。空気が冷たく乾燥する冬は、ウイルスにとって非常に活動しやすい季節といえるでしょう。反対に、私たち人間の体は、体温を一定に保つために多くのエネルギーを消費するため、冬は体力を消耗しやすくなります。

さらに、体が冷えることで鼻や喉の粘膜の働きが低下し、ウイルスを体外に排出する力が弱まってしまいます。その結果、ウイルスが体内に侵入しやすくなり、風邪をひきやすい状態になってしまうのです。

体に気を付けて

冬の外出時は首元やお腹、足元を冷やさないように心がけ、マスクの着用も忘れないようにしましょう。また、帰宅後のうがい・手洗いを習慣にし、室内の湿度にも気を配ることが大切です。今回は、風邪のシーズンに気をつけたいポイントについてお伝えしました。

今日のテーマは「風邪にご注意」でした。

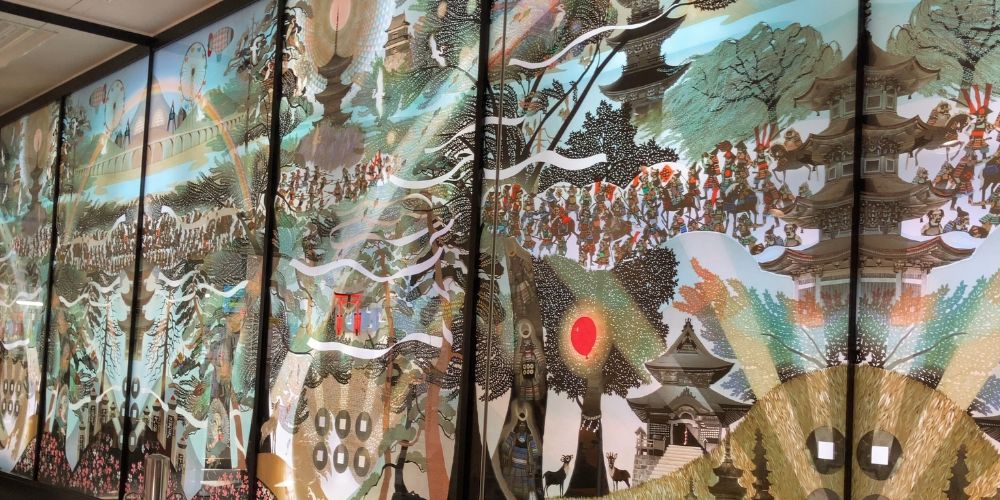

今週の1枚

篠ノ井駅西口のコンコース周辺を写した写真です。

円形のロータリー全体が雪に覆われ、中央には抽象的なモニュメントが静かに佇んでいます。歩道や植え込み、階段にも白い雪が積もり、道路には車が通った跡が弧を描くように残っています。周囲の建物や街路樹も雪化粧し、冬の朝の静けさと冷たい空気感が伝わってくる風景です。